Anche se il mio cognome non compare nei libri di storia in relazione all’Unità d’Italia, un mio avo ha fatto molto, attirando su di sé grandi odi e grandi amori. Si tratta di Callimaco Zambianchi che al servizio di Camillo Benso conte di Cavour e amico personale di Giuseppe Garibaldi, partecipò alla spedizione dei Mille. In poche righe troverete la vera storia, retroscena compresi, di un evento storico e di un periodo cruciale per noi italiani.

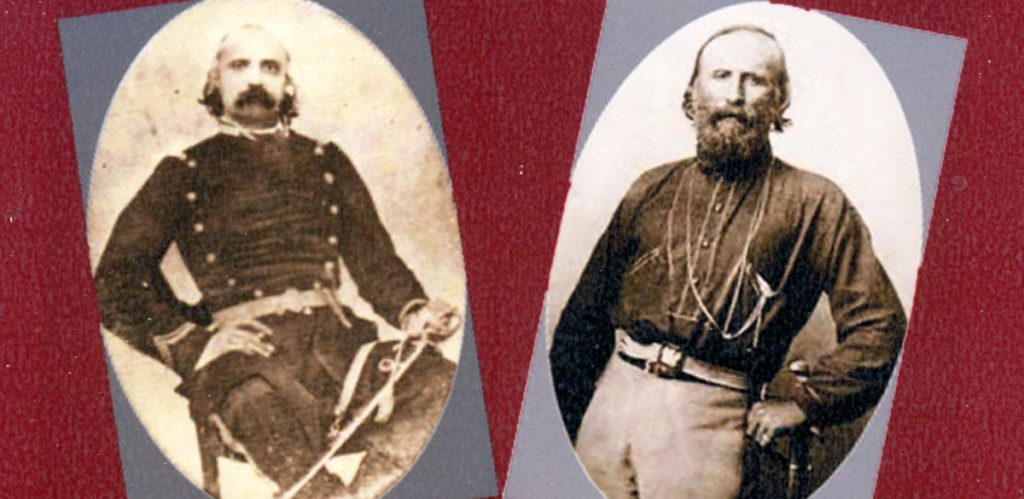

Nel 2011 ci furono moltissime iniziative per ricordare i primi 150 anni dall’Unità d’Italia, anniversario festeggiato da molti e compianto da alcuni: proprio in relazione a quei fatti ho deciso di raccontarvi una storia di famiglia, che mette in diversa luce alcuni dei principali attori di questo evento storico. Il personaggio principale di questa storia è Callimaco Zambianchi (foto 1): secondo mia zia Seconda, che era la biografa della famiglia (la stessa di “… le ricette di famiglia di zia Seconda”) Callimaco era un cugino del suo bisnonno (e quindi del mio trisavolo), un lontano parente, una “pecora nera” per la famiglia e pare non lo pensasse solo lei.

Un volume su Callimaco Zambianchi

Il volume del Generale Giuliano Oliva del 1981 che parla di Callimaco si intitola “Quel maledetto Zambianchi” (foto 2) e “maledetto” non è certo un complimento soprattutto se si considera che gran parte del libro è basata sui diari e le lettere di Callimaco che non voleva certo fare figuracce. Il mio avo era un amico personale di Giuseppe Garibaldi che lo ha sempre difeso anche quando, dopo l’Unità d’Italia ricomparve e venne imprigionato; questo dopo che i garibaldini stessi ne avevano denunciato il comportamento contraddittorio. Dopo aver vissuto in America Latina (specialmente in Uruguay, dove aveva conosciuto e probabilmente collaborato con Garibaldi) facendo l’avventuriero e il militare di professione, Callimaco tornò in Italia per seguire l’amico Giuseppe prima nelle battaglie per l’unificazione e poi nella spedizione dei Mille. Ma alla storia ufficiale che tutti possono verificare nei molti siti che parlano di lui (compreso quello ufficiale dei Garibaldini e dell’Archivio Storico della Guardia di Finanza) si affianca e si aggiunge quella che dovrebbe essere la storia vera: molte sono le fonti coeve che ho consultato, confesso che ho evitato di usare solo gli scritti di Callimaco, il quale ha lasciato diversi diari ma a mio parere non totalmente attendibili. Prima di raccontarla lasciatemi dire che quaranta anni fa ho conosciuto uno storico del Risorgimento italiano, che all’epoca aveva oltre ottant’anni, che mi raccontò di aver dedicato tutta la sua vita a studiare questo mio antenato. Anche grazie a lui ora posso raccontarvi della sua vera partecipazione alla spedizione dei Mille e della sua vita da esiliato, in realtà quella di Callimaco è stata una vita affascinante e soprattutto piena di segreti.

Centinaia di lettere e documenti

È ormai provato che era una persona nota ai personaggi importanti dell’epoca, da Giuseppe Mazzini a Pio IX e anche a Cavour: ci sono le copie dei suoi rapporti epistolari; ai suoi tempi non godeva di una buona stampa, visto che arrivò a meritarsi una citazione nel romanzo “Il Gattopardo” in cui venne definito

” … quel facinoroso dello Zambianchi … “

Quasi tutti oggi concordano nell’indicarlo come un agente segreto al servizio diretto del conte Cavour, di questo lo accusarono già nel 1860 i Garibaldini che lo esclusero fin da subito dall’elenco degli “eroi” che parteciparono alla spedizione. Ma lo Zambianchi aveva un elevato grado militare (maggiore della guardia di finanza) e, grazie all’amicizia con Garibaldi, aveva ottenuto una posizione di rilievo: era il tesoriere della spedizione. La storia ufficiale lo indica come sbarcato a Talamone per un’azione diversiva contro lo Stato Pontificio, imprigionato (o ucciso) dalla milizia papalina, a dire dei suoi detrattori perché era ubriaco fradicio dalla mattina alla sera. La verità documentata dallo storico che ho conosciuto è lievemente diversa: a Talamone (dove la nave dei Mille si era fermata per caricare rifornimenti) Callimaco Zambianchi viene raggiunto da un emissario di Cavour che gli ordina di bloccare la spedizione. Con l’incarico di procurare nuove armi e distrarre i nemici, sbarca con la cassa della spedizione e un manipolo di seguaci, secondo alcuni storici addirittura 236 uomini (un quarto della spedizione ???), a cui si aggiunge un ufficiale suo nemico (pare un altro agente segreto, questa volta al servizio degli inglesi) che però avrà la sfortuna di morire subito, forse in uno scontro con i soldati del Papa, forse per “fuoco amico”. Secondo Garibaldi, che ne parla nelle sue memorie, la spedizione dello Zambianchi, definito da Giuseppe Garibaldi come “Campione della causa Santa d’Italia …”, era composta da 60 persone e Callimaco aveva delle precise istruzioni scritte (la lettera con i 9 punti è dell’ 8 marzo 1860, foto 3).

Fu lui a comandare l’azione diversiva

In realtà ai pochi e male armati soldati, realmente guidati da Callimaco Zambianchi, si uniscono gruppi di volontari arruolati, secondo le istruzioni di Garibaldi, nei territori attraversati; alcuni documenti parlano di una brigata di oltre trecento uomini, ma sono documenti prodotti da funzionari papalini che dovevano giustificare la propria incapacità di contenere le scorribande garibaldine. Dopo diversi successi, considerando che l’obiettivo non era certo quello di conquistare Roma, Callimaco manda i suoi in una specie di suicidio di massa contro il grosso dell’esercito del Papa. A questo punto Callimaco Zambianchi sparisce fino alla fine della spedizione dei Mille, riapparirà in Piemonte dopo l’incontro di Teano (quello avvenuto a Caiazzo, località derubricata per problemi di pubblica decenza e per evitare l’ilarità degli studenti), verrà arrestato su ordine di Cavour e rinchiuso nel carcere di Torino come sospetto traditore. Questo fece grande scalpore sulla stampa dell’epoca, ma dopo l’intervento di alcuni “amici” venne trasferito, ufficialmente per problemi di salute, al più confortevole penitenziario militare di Genova. Da lì scrive al Conte Cavour (questo è documentato), vanta la sua fedeltà alla Corona e chiede oltre alla scarcerazione un “risarcimento” di 10.000 pistole piacentine (10.000 monete d’oro). C’è una risposta di Cavour che rilancia proponendo 20.000 lire e la libertà, a patto che Callimaco vada in esilio; ricordo, per dare valore agli importi di cui parliamo, che lo stipendio mensile di un alto ufficiale era di 180 lire al mese, l’equivalente oro di 2200 euro, ma con un enorme potere d’acquisto (una lira piemontese di circa 5 grammi d’argento equivaleva a 0,35 grammi d’oro). La proposta di Cavour prevedeva 10.000 lire subito e altre 10.000 al suo arrivo in America Latina.

Qui il colpo di teatro: secondo gli appunti di Cavour, lo Zambianchi incassa il denaro e parte, ma “muore” in viaggio e viene sepolto in mare; un problema è che nello stesso anno in Brasile nasce una “Fazenda Zambianchi”, un altro problema è che in realtà Cavour aveva imbrogliato Callimaco, che per avere dei fondi dovette andare in Inghilterra dai mazziniani, che gli consegnarono diversi chili di argento, sotto forma di servizi da tè ed altro, tutto questo è ben documentato negli archivi dei patrioti in Inghilterra. Negli archivi sabaudi c’è una lettera, riportata anche nel già citato volume “Quel maledetto Zambianchi”, di una signora (donna Isabella) che scrive nel 1862, qualificandosi come moglie di Callimaco Zambianchi (a suo dire residente a Cordoba, ormai povero, e ferito), e chiede una pensione per i “meriti del Callimaco al servizio della Corona” (secondo Gerardo Severino, lo Zambianchi, che nell’esercito di liberazione argentina era diventato colonnello, non aveva fatto in tempo a maturare una pensione argentina). Ma ci sono anche altre versioni: una conferma che Cavour avrebbe imbrogliato Callimaco e non gli avrebbe mai dato un soldo, e questo spiegherebbe la presenza di Callimaco con la sua famiglia a Londra nel 1861 in visita alla famiglia della moglie, anche con lo scopo di batter cassa, e ci sono lettere di Callimaco da Londra a esponenti mazziniani con richieste di finanziamenti. Resta anche incomprensibile il silenzio di Callimaco alla notizia della sua morte in mare che, come quella del suo arresto e poi delle 20.000 lire concesse da Cavour, aveva avuto un grosso riscontro sulla stampa nazionale.

Due storie

Qui la storia si divide tra “scientifica” e “popolare”: gli storici sanno bene come Garibaldi stesso si fosse immediatamente dissociato dalle angherie e vessazioni portate alle popolazioni del sud “conquistato” per tutelare gli interessi degli inglesi in Sicilia e dei ricchi latifondisti collusi con i burocrati piemontesi. La storia popolare esalta la spedizione dei Mille organizzata da Cavour con grandi sforzi diplomatici ed economici per unire il territorio italiano sotto un’unica corona, quella sabauda. Ancora oggi alcuni (padani?) sostengono che il Piemonte ha tentato di esportare la democrazia e la ricchezza in un meridione popolato da “parassiti senza alcuna iniziativa né voglia di lavorare”, come recita una canzoncina leghista, senza ricordare quanto i piemontesi furono collusi con questi parassiti. Chi vuole approfondire può leggere nelle memorie storiche della Guardia di Finanza i documentatissimi articoli del capitano Gerardo Severino che riabilita l’ingegner Callimaco Zambianchi innalzandolo al ruolo di eroe nazionale argentino. Personalmente non sono riuscito a capire se Callimaco fu un vero patriota, un eroe o soltanto un avventuriero; negli ultimi anni nel Lazio hanno realizzato monumenti in suo onore e in Argentina è veramente considerato un eroe nazionale. Se questo vi sembra sorprendente, aspettate che vi parli del contributo alla liberazione dal nazifascismo di mio zio (il fratello di mia madre): a lui è stata assegnata una medaglia d’oro al valor militare.