La differenza tra recupero archeologico subacqueo e una vera azione di archeologia subacquea è sottile e l’anello di congiunzione tra queste due pratiche si può individuare nel fenomenale recupero delle navi di Caligola che giacevano nel lago di Nemi. È una storia, questa, di archeologia e ingegneria, di uomini curiosi, di mecenati e di predoni. Vale la pena di raccontarla.

Dalla curiosità dei pescatori a quella degli studiosi

Come dicevamo nel precedente articolo, è probabile che le mastodontiche navi di Caligola che galleggiavano sulla splendido lago di Nemi, speculum Dianae, siano state affondate in seguito alla damnatio memoriae che colpì l’imperatore. Pur essendo la zona dei colli albani fortemente antropizzata, quella intorno a Nemi nel corso dei secoli ha mantenuto discretamente intatto il suo patrimonio boschivo e la sua vocazione agricola, facendo sì che solo di tanto in tanto qualche pescatore trovasse nelle sue reti, oltre al pasto, anche interessanti reperti: lastre di piombo e monete, tegole o legni, chiaramente parti di navi affondate di cui si favoleggiava, come fosse una leggenda.

Archeologia e ingegneria, mecenati e avventurieri

Recuperi, spoliazioni e poi una decisione pianificata

Passò solo un secolo, e fu il momento del secondo tentativo di recupero: era il 1553 quando Francesco de Marchi si valse di un “istrumento” a forma di campana realizzato da tal Guglielmo di Lorena. Archeologia e ingegneria insieme, dunque, per un

Il sensazionale recupero degli scafi

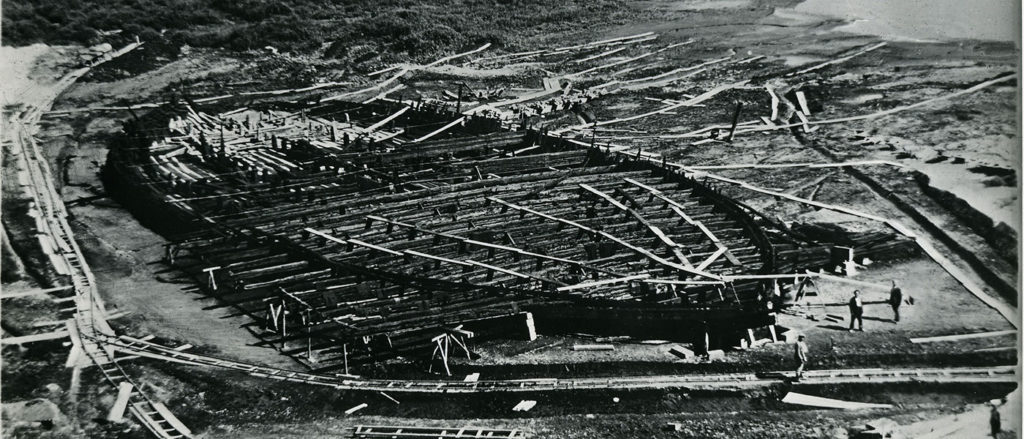

E si pensa a un’azione drastica e incredibile, eppure munita di una sua logica: abbassare il livello del lago e porre le imbarcazioni in secca senza spostarle. Recuperare sì, ma con attenzione alla preservazione e all’integrità: siamo quasi alla moderna archeologia subacquea, anche se qui l’acqua proprio non c’è. Di nuovo archeologia e ingegneria camminano a braccetto, spesso anche scambiandosi i ruoli: si rimette addirittura in funzione un emissario artificiale romano, oltre alle moderne idrovore fabbricate a Milano. Le navi recuperate impressionano per le dimensioni e la perfezione dello scafo, l’efficacissimo rivestimento della carena, le soluzioni ingegneristiche di modernità sconcertante, l’ingegno, ma anche la perizia, la bellezza e l’armonia. D’altronde è probabile che queste navi fossero destinate a essere luoghi di culto isiaco, che Caligola praticava e il senato non comprendeva. Dapprima ricoverate in riva al lago, che viene di nuovo riempito senza pur tornare mai al livello precedente, vengono protette da teloni bagnati e poi poste in un hangar per dirigibili. Si costruisce un museo su misura per loro.

Il tragico destino delle navi di Caligola

Ma la Storia, di nuovo, ci mette lo zampino. È il 31 maggio 1944 quando le navi vengono incendiate. Sopravvissute due millenni sotto l’acqua, periscono nel fuoco. Incendio doloso o colposo, in tempo di guerra? Non si sa, ma l’offesa a un reperto considerato patrimonio dell’umanità è gravissima. Si ricostruiscono in scala per il museo e si continua a sperare che, sotto il fondo limaccioso del lago di Nevi, giaccia la terza nave. Di nuovo archeologia e ingegneria si sono messe a correre insieme, nell’estate 2017, con sonar e apparecchiature d’eccezione, alla ricerca di un ulteriore segno dell’immortale e profonda saggezza di Roma. Per oggi tutto tace. Ma questa è una storia che supera noi stessi. Domani, chi lo sa.

Foto della campana di Halley tratta da Biologiamarina.eu

Le altre foto sono tratte da Wikipedia sotto Creative Common License